□ 全媒记者 丁文 通讯员 何宝新 秦尧 刘梦圆

7月10日,作为2021世界人工智能大会唯一的船舶论坛,由中国船舶集团有限公司旗下上海船舶研究设计院和上海张江(集团)有限公司共同主办的“AI赋能海洋”智能船舶创新论坛(以下简称“论坛”)在上海世博中心举行。

船行天下,智创未来。参与论坛的各专家、代表们聚焦中国智能船舶研发未来发展路径,深度探究我国造船业实现智能化升级过程中的难点问题,为建设造船强国和海洋强国助力。

关注智能 展望未来发展新路径

国际标准化组织船舶与海洋技术委员会主席、中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆在论坛上作了题为《智能航运与国际标准化》的演讲。他指出,“智能航运”或者“智能船舶”是一个更市场化描述而非技术性描述的概念。“智能”更代表了一个进程,海事工业各个领域在数字化、网络化时代下的变革,其中的每一个技术应用过程都是智能化过程。他认为,航运的智能变化主要来自运营者/船东、设计建造者、各服务和支持方以及监管机构对安全性、环保性、经济性以及便利性的追求。其中,法规推动和业主市场牵引是主要动力,技术的成熟性是基础。他强调,国际标准是合作下的产物,前提是共识。AI技术是正在进行时,结合船舶与航运产生更大作用,还需时日。当前需要站在全船性能最优、船东利益最大的视角下着眼,长远要站在信息通信基础、数据交换、AI应用、全寿命周期维护等视角下全力推进。“未来正来,我们共同努力、携手前行,一起见证海事工业的颠覆性变革。”李彦庆说。

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力。围绕上海国际航运中心建设“十四五”规划要求,借助上海市“AI+海洋科创中心”人工智能重大项目综合效应,聚焦人工智能发展前沿学科,深入探究智能船舶、智能航运深度融合和创新发展新思路、新动能,携手推动构建船海命运共同体。

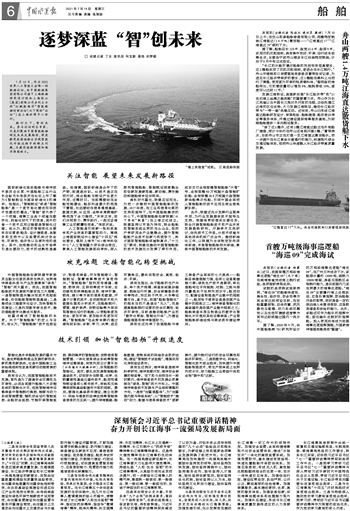

肩负时代重任,联盟应运而生。为进一步推进中国智能船舶的发展,2017年底,在工业和信息化部的支持和指导下,在中国船舶集团的关心下,中国智能船舶创新联盟(以下简称“联盟”)在上海正式成立。联盟坚持以市场为导向,联合船舶和智能系统业界的龙头企业,促进产学研用全产业链融合,提升智能船舶产业技术创新力和竞争力 ,抢占国际智能船舶领域制高点。“十三五”期间,联盟在推动中国智能船舶的技术发展充分发挥了牵引作用,成功交付全球首艘智能船舶“大智”号、全球首艘40万吨超大型智能矿砂船、全球首艘30.8万吨超大型智能原油船等示范船,引领中国全面进入智能船舶的技术应用及商业落地新阶段。

此外,联盟还充分发挥行业智库作用,为行业发展提供技术指导及支持。联盟将贯彻落实主要任务,联合开展智能船舶技术和产业未来发展趋势研究。开展学术交流研讨,依托技术工作组,分技术领域与其他团体机构广泛合作。推进标准化工作,以联盟为主体制定发布团体标准,申报智能船舶相关标准,聚焦中国智能船舶的未来发展。

攻克难题 迎接智能化转型挑战

中国智能船舶创新联盟专家委员会副主任委员吴有生表示,世界海洋装备科技与产业发展聚焦“绿色”“智能”两大重点。因此,我国智能船舶技术发展首先要攻克三大难题,一是智能制造关键共性技术和短板装备,夯实船舶智能制造基础;二是推进全三维数字化设计,加快智能车间建设;三是利用数字孪生技术,推动造船数字化集成与服务。

他重点阐述了智能船舶的本质。关于“智能船舶”的定义与目的,他认为,“智能船舶”技术包括设计、制造和装备,并与智能港口、智能航运、智慧海事等技术紧密相关。“智能船舶”指利用传感器、通信、物联网、互联网等技术手段,自动感知和获得船舶自身、海洋环境、物流、港口等方面的信息和数据,并基于计算机技术、自动控制技术和大数据处理和分析技术,在船舶航行、管理、维护保养、货物运输等方面实现智能化运行的船舶,以使船舶更加安全、更加环保、更加经济和更加可靠。“智能船舶”在全寿命期内通过感知到识别、诊断、学习、决策、适应环境响应,最终实现安全、高效、经济、环保。

吴有生指出,由于船舶的生产关系、单个资产规模、装备系统复杂程度、航线运行环境、安全保障服务条件等特点,均区别于汽车、火车等运载平台,鉴于此,我国“船舶智能化”的根本目的不是追求“无人”,而是提高船舶航行运营的安全可靠性、经济环保性,目标是推动船舶产业的“数字化转型、智能化升级”,为建设造船强国和海洋强国助力。

吴有生还列举了我国船舶与海工装备产业面临的七大挑战——船舶总装建造能力强,但核心设备配套能力弱;绿色生产技术是弱项,单位造船吨位平均能耗、材耗、工耗与排污量落后于世界先进水平;船用动力、配套设备制造是产业链中的短板之一;船用电子信息设备是我国产业链中的短板之二;海洋装备智能化的基础器件是我国产业链中短板之三;船舶装备本身及制造业的数字化智能化水平落后其他运载装备;产业智能船舶标准法规与测试条件建设滞后。

技术引领 加快“智能船舶”升级速度

智能化是未来船舶发展的重点方向,是世界船舶制造业发展的新热点、新机遇和新挑战,也是中国船舶工业供给侧结构性改革和新旧动能转换的重要体现。

吴有生认为,我国智能船舶技术发展,首先是为了提高安全可靠性及环保性,必须全面提升船舶八大功能系统的智能化水平,包括智能海洋运载装备中智能航行操控、能源与动力系统智能管理、辅机安全运行智能监控、全船安全监控、节能环保智能监控、振动噪声的智能监控、货物信息智能管理、一体化信息综合系统等智能海洋运载装备,有效利用云计算平台(云存储与大数据分析),实现船舶的智能化。其次,要扎实发展智能船舶基础技术,切实弥补在物理、化学、生物量感知基础元器件技术,船用观通导航设备核心部件技术,有线和无线精细控制基础配套件方面的短板。最后,要强化基础条件建设,建立在接口、网络与通信的法律法规等智能装备信息的交互统一;提升岸海链路、船舶数据、控制系统的网络安全防护法规;建设“智能技术试验船”,增强实用化考核验证条件。

吴有生还表示,海洋装备是海洋科学研究、海洋资源开发、海洋安全保障的脊梁骨。当下和今后相当长一段时期内,海洋装备技术的发展必然聚焦在“绿色、智能”两大方向上。中国海洋装备技术发展与产业结构调整的方向,一是变“注重造躯体”,为“注重造内脏与神经系统”,以“智能技术”推动“动力、配套与信息装备技术”更新换代,提升航行运行的安全可靠性和经济环保性。二是把数字化、网络化、智能化技术结合起来,加快提升中国船舶制造技术,使生产效率赶上世界先进水平,助力船舶工业转型升级和全球“碳中和”达标。